-

×

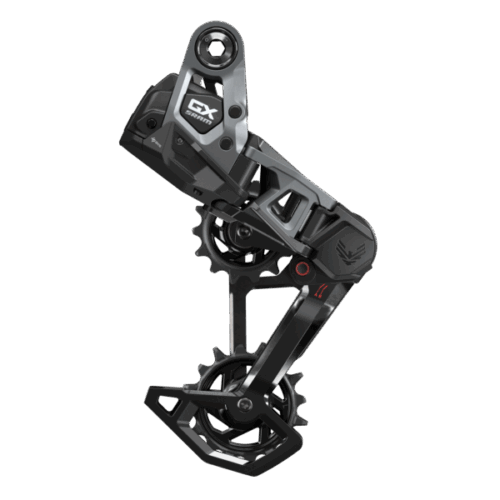

GX Eagle AXS Transmission Rear Derailleur

1 × 78,280円

GX Eagle AXS Transmission Rear Derailleur

1 × 78,280円 -

×

TRIPLE RAIL CLAMP BYB107

TRIPLE RAIL CLAMP BYB107トリプル レールクランプ BYB107

1 × 4,224円 -

×

INFINITY LOOP1806/140 BLACK

INFINITY LOOP1806/140 BLACKループ型チェーンロック 6mm角チェーン

1 × 14,960円 -

×

7200/110 IVERA STEEL-O-FLEX

1 × 9,900円

7200/110 IVERA STEEL-O-FLEX

1 × 9,900円 -

×

BORDO GRANITXPLUS ALARM 6500KA 90 SH

BORDO GRANITXPLUS ALARM 6500KA 90 SHボルドー グラニットエックスプラス アラーム 6500KA 90 SH

1 × 39,600円 -

×

BORDO 6000K/90 BLACK SH

BORDO 6000K/90 BLACK SHボルドー6000K/90 ブラック SH

1 × 19,800円 -

×

TWIST TOOLBOX + bike base

TWIST TOOLBOX + bike baseツイスト ツールボックス + バイク ベース

1 × 9,790円 -

×

STRIP PRO Ai ALERT 400+ REAR

STRIP PRO Ai ALERT 400+ REARストリッププロaiアラート400+

1 × 9,790円 -

×

8IN1 BIKE CLEAN KIT

1 × 11,990円

8IN1 BIKE CLEAN KIT

1 × 11,990円 -

×

Eagle 90 Transmission Trigger Shifter

1 × 9,680円

Eagle 90 Transmission Trigger Shifter

1 × 9,680円 -

×

BLINDER MINI SKULL FRONT

BLINDER MINI SKULL FRONTブラインダーミニ スカル フロント

1 × 4,895円 -

×

ZEB Fender

1 × 4,290円

ZEB Fender

1 × 4,290円 -

×

WATERPROOF ESSENTIAL CASE

WATERPROOF ESSENTIAL CASEウォータープルーフエッセンシャルケース

1 × 6,930円 -

×

BOOSTER 6512K SCMU

BOOSTER 6512K SCMU12mm コイルケーブル

1 × 5,148円 -

×

Maven Ultimate

1 × 58,080円

Maven Ultimate

1 × 58,080円

2023年のワールドカップタイトルはOHLINSライダーのロイク・ブルーニ(SPECIALIZED)が獲りました!!

いくつもの猛烈なコースでアグレッシブに攻めてバイクは暴れていましたが、ブルーニとフィン共に体や頭の安定感は随一でしたね。

特筆すべきはダンパーシステムの優秀さ。

RXF38 m.2とRXF36 m.2は、強烈なトレイル、エンデューロ、e-MTBで使用するために開発され、TTX18ダンパーや独自の3チャンバー(メイン・ランプアップ・ネガティブ各チャンバー)システムやエアスプリングなど、ダブルクラウンであるDH38といくつかの重要なテクノロジーが共有されています。

ツインチューブシステムからくる路面へのファーストタッチのシルキーな感じはどこのフォークにも真似はできません。

乗らなきゃわからないけど、乗れば必ず分かる。

剛性≠硬さ

オーリンズはインナーチューブを「太くする」ことで、重要な部分でのたわみを減らしました。

ただし、剛性は単純に硬さを意味するものではありません。

オーリンズは、ブレーキング、コーナリング、インパクト時の完璧なフレックスパターンを見つけて、幅広いライディングや地形をより細かくコントロールできるように努力しました。

OHLINSでようやくフロント周りのしっくり感に巡り会えました。という方も多いと聞いています。

下れば登る…けど、RXF38はそこも考えています。

下るということは登らなければならない、ダウンヒルでのベストな性能と、登りでのフェザーウェイトなライディングとの最適なバランス解を見つけることが、RXF38フォークの開発における重要な焦点。

テストを通じて、オーリンズは非常に幅広いライディングに対応するバランスの取れた38mmインナーチューブ径のフォークを作成するという目標を達成!

オーリンズのRXF38m.2 の重量は、2,320g。

これは、フォーク径がスリムなRXF36Airに、プラス200g少々の重量。

RXF38 m.2は、DH38とRXF36の間の『ハッピーなド真ん中』を見つけるために、その前身であるRXF38 m.1の下部を完全に見直すことで、貴重なバネ下重量を削りました。

分かっちゃいたけどRXF34は『軽い』

RXF38ばかりが目立って良いわけではありません。

RXF34は漕ぎ出して先ず感じるのはやはり軽さ。

後ろ荷重気味にスタンディングでのダンシング、ハンドルを右に左に振ると、フッフッとフロントタイヤが軽く浮かせられる。

ハンドル位置を下げたのだけど、改めてやっぱり軽いと感じる。

120mmトラベルなのだが思っていた以上の体感ストローク。

今回新しくなったダンパーシステム『OTXダンパー』は、下っても登っても不用意に動かないのは、その120mmの限られたストロークの中でしっかり仕事してくれている感じ。

RXF34に採用の『OTXダンパー』とは?

簡単に説明すると大きな変更点はツインチューブのTTXダンパーからシングルチューブへして軽量化へ。

エアバルブは一つとなり、充填するとメインチャンバーとネガティブチャンバーの両方へ入っていく、それをフォローする機構として今回ボリュームスペーサーで調整するようになったのです。

ストローク時の奥の踏ん張り具合の調整(エアースプリングカーブの調整)はスペーサーの増減で行うのですが、今回はそのままでのライドだったにも関わらず大きな着地でも底突き感は無かったのも驚きの一つ。

もっと攻め込んでいけば36と乗り比べればエアボリュームスペーサーを入れて踏ん張りをきかせたくなるかもしれません。

見た目以上の登りの斜度ですが、フワフワせずしっかりダンピングして、そんなに得意でもない登りが楽に感じる。

登りでのハンドル位置も良いところに来てポジションも良い。

そもそも実はÖHLINSは…

オーリンズは1976年からモトクロス用のサスペンションから始まり、フォーミュラカーやMotoGPなど超繊細な動きが求められる分野でも実績多数。

スウェーデンのストックホルムに本社を構え、世界有数のサーキット『ニュルブルクリンク』の近くにもオフィスやテクニカルセンターを構えています。

実はそれらの輝かしい実績を支えてきたエンジニア達が極度のMTB大好きな人達で、そのテクノロジーを惜しみなく注ぎ込んで、MTBのプロダクトを立ち上げたのです。

たまに「OHLINSって中身は他社の○O○Xなんでしょ〜」と言われますが全く違います。

F1用のサスペンションユニット(スクーデリア・フェラーリ)

MOTO GP用サスペンション&ステアリングダンパー

(確認できている限りでヤマハファクトリー・ドゥカティファクトリー・ホンダファクトリーがサスペンションを採用しています。)

このように日々OHLINSは世界最高峰のレースの現場で戦っています。

路面からの情報をタイヤからライダーへ伝えるための重要な役割をサスペンションは果たします。

時速300km/hを超える状況で乗り手が的確な情報を感じるために独自のテクノロジーがあり、その最たるモノがツインチューブテクノロジーです。

そのテクノロジーをMTB用サスペンションにも採用しているのです!

そんなMTB好きメンバーが作った、正真正銘で自転車用に落とし込んだサスペンション。

ストロークの動きの良さと、シビアな場面で問われる減衰の立ち上がりの自然さ。

本当に1mm未満の単位で体感できる減衰です。

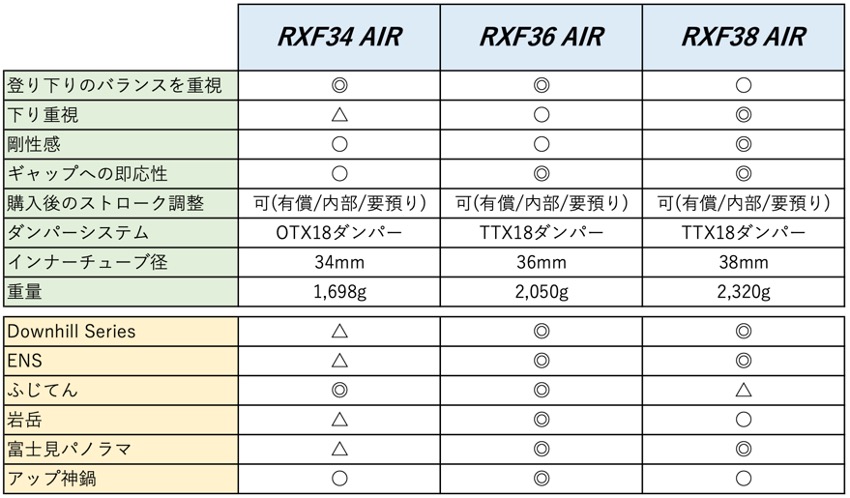

どういう基準で選びますか?

それぞれのモデルの比較を独自にしています。

下側は走るレースやフィールドでの相性を検証してみました。

もちろん乗られる本人の感じ方次第ですが、参考にしていただけると幸いです。

オーリンズ製ロングトラベルサスペンション RXF36 m.2 & RXF38 m.2. ではダウンヒル・エンデューロで1番速く駆け抜けることを目指し、負けて・転んで限界を知り、そして勝つところまで一緒に進んでいく。

RXF34m.2はパフォーマンスと快適さの最適なバランスを取ったフォークと言えそうです。

是非、自分の中での最適なフレームとの組み合わせを見つけてください。

TRIPLE RAIL CLAMP BYB107

TRIPLE RAIL CLAMP BYB107 INFINITY LOOP1806/140 BLACK

INFINITY LOOP1806/140 BLACK 7200/110 IVERA STEEL-O-FLEX

7200/110 IVERA STEEL-O-FLEX  BORDO GRANITXPLUS ALARM 6500KA 90 SH

BORDO GRANITXPLUS ALARM 6500KA 90 SH BORDO 6000K/90 BLACK SH

BORDO 6000K/90 BLACK SH TWIST TOOLBOX + bike base

TWIST TOOLBOX + bike base STRIP PRO Ai ALERT 400+ REAR

STRIP PRO Ai ALERT 400+ REAR 8IN1 BIKE CLEAN KIT

8IN1 BIKE CLEAN KIT  Eagle 90 Transmission Trigger Shifter

Eagle 90 Transmission Trigger Shifter  BLINDER MINI SKULL FRONT

BLINDER MINI SKULL FRONT ZEB Fender

ZEB Fender  WATERPROOF ESSENTIAL CASE

WATERPROOF ESSENTIAL CASE BOOSTER 6512K SCMU

BOOSTER 6512K SCMU Maven Ultimate

Maven Ultimate