-

×

RACE TOP TUBE BAG LARGE

RACE TOP TUBE BAG LARGEレーストップチューブバッグ ラージ

1 × 14,300円 -

×

CARRY CAGE

CARRY CAGEキャリーケージ

1 × 8,470円 -

×

TWIST UNI BASE

TWIST UNI BASEツイスト ユニベース(ベルト固定)

1 × 4,620円 -

×

THERMOBOOSTER FOIL

THERMOBOOSTER FOILサーモブースターフォイル

1 × 17,930円 -

×

Maven Silver

1 × 51,040円

Maven Silver

1 × 51,040円

TTXテクノロジーを備えたサスペンションを搭載したMTBで走り出したライダーは、これまでにない『ワンランク上の接地感』を感じると思います。

具体的に言うと、連続する岩、むき出しになった木の根っこ、起伏の激しい路面、荒れた路面のコーナーへのアプローチ、これらの状況で思い通りのライントレースを可能にし、ブレーキングでは、狙い通り、確実に減速することが出来るセッティングを実現できます。

オーリンズサスペンションのスムースさは、オイルが循環するTTXオイルダンパーがキモ。

OHLINSのサスペンションはオイルダンパーにTTX というテクノロジーを採用しています。

TTXとは、Twin Tubeテクノロジーと、Xはシリンダーヘッド内のバルブを通るオイルの流れを表した略になります。

シリンダーに入っているオイルダンパー内は、Twin Tube、つまり中が二重管の構造となっていて、『オイルが循環』する構造になっています。

(詳しくは、ぜひ下に読み進めてください)

TTXダンパーと、3チャンバー(メイン・ランプアップ・ネガティブの3つ)を持つエアスプリングシステムがオーリンズサスペンションの内部システムの根幹となります。

※RXC34/RXF34はOTX18という軽量ダンパー採用

TTXを超簡単に図にしてみました。

グレーに塗られているのはピストンとピストンロッド、ストロークする度にシリンダーの中を上下します。

TTXの特徴的なのは、オイルの動きが、二重になったシリンダーの中を循環するようになっているところ。

基本的にサスペンションのダンパーはピストンに開いた穴(オイルの通り道)をオイルが行き来するの(各社工夫を凝らしたシステムが存在します)ですが、オーリンズはそれに加えて内側のシリンダーの上下に穴が空いていて、そこからも出入りするようになっています。

これが! TTXテクノロジーからくる路面へタッチする際のシルキーなフィーリングに直結しています。

グッと入り込む時に、オイルの通り道がピストン部分だけだと大きな抵抗になることが多いのですが、減衰を発生させながら、抵抗になる分のオイルをシリンダーの外側に逃してやるイメージです。

↑ 上の図:衝撃を受けてサスペンションが縮む時のオイルの流れ(ピンク矢印)

※細部が簡略化されている件はご了承ください。

↓ 下の図:縮んだサスペンションが伸びる時のオイルの流れ(ブルー矢印)

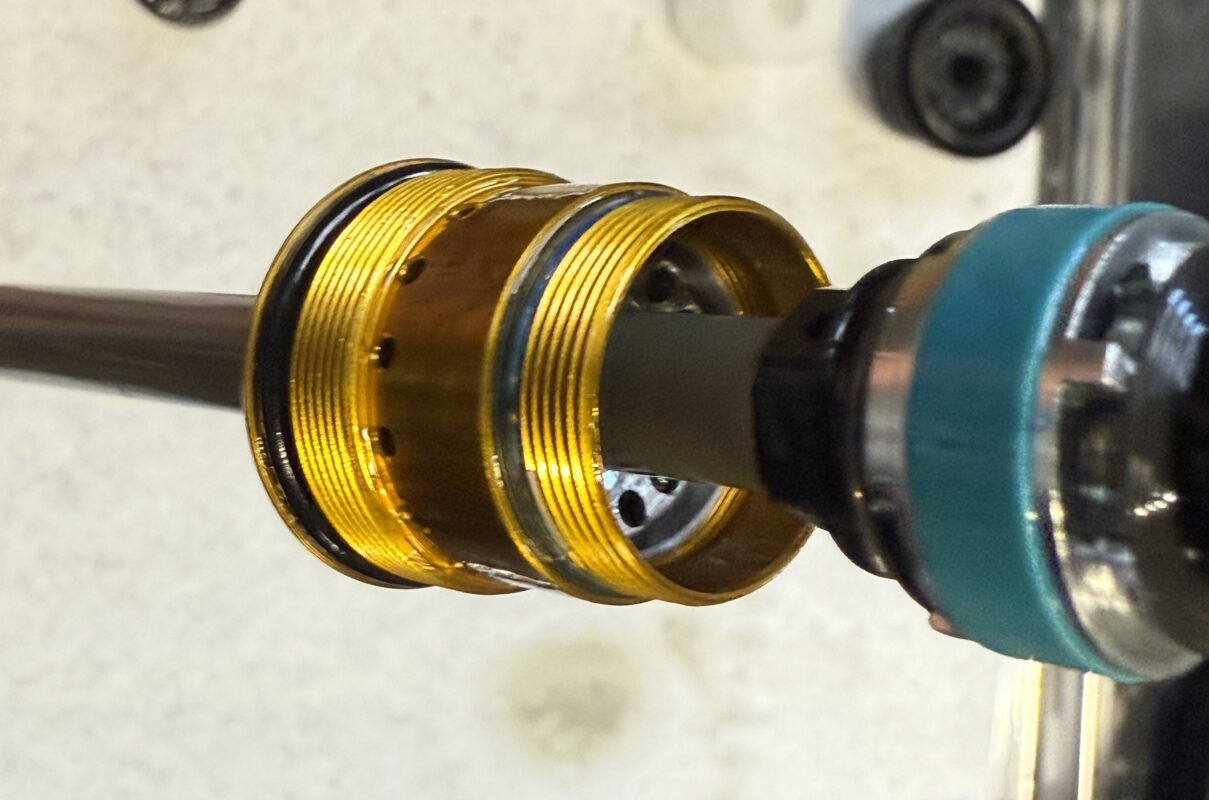

それが、このダンパーの中に収まっています↓↓

※ 分解(オーバーホール)はオーリンズ本国でテクニカルセミナーを受け認定をされた人しか許可されておらず、それ以外で分解された場合は保証期間内でも該当サスペンションの保証は終了となりますのでご注意ください。

分解するとこのような構造

イラストにあるシリンダーの穴は本当はこのような感じです。

青いバンドが付いているのがピストンになり、これがシリンダー内のオイルの中を上下します。

TTXテクノロジーを詳しく言葉にしてみます。

TTXとは、Twin Tubeテクノロジーの略で、Xはシリンダーヘッド内のバルブを通るオイルの流れを示したもの。ダンパー内は、Twin Tube、つまり、二重管の構造となっています。

とは先にお伝えした通りですが、伸び側・縮み側の両行程で、オイルが常に正圧(プラスの圧力、負圧の対義語)となって作用し、減衰力を発生させる機構となっているため、キャビテーション(負圧や急激な圧力差によってオイル中で、水が沸騰するような泡立ちが発生する現象、理想的な減衰力が得られない)のリスクが無くなります。

また、ツインチューブ構造からくる伸び縮みの切り替わるタイミングのオイルの動きが安定しており、伸び側 縮み側の減衰の効き始めの引っかかりを限りなくゼロにできます。

圧倒的な接地感は、この機構が生み出す最大の特徴です。

また、減衰力を発生させる部分については、伸び(リバウンド)側と 縮み(コンプレッション)側で独立したオイル通路を設けてあり、それぞれに減衰を発生させる機構、及び、減衰力を調整する機構を搭載することで、互いの減衰力特性に干渉しないセッティングを可能としています。

最高峰のレースシーンで、素早く、正確に対応することを目的に、開発されたのが、このTTXテクノロジーであり、それがトレイルライド用フォークにも全く同じものが採用されているのです。

元々F1・MotoGPのサスペンションのエキスパートエンジニア、その中のMTB好きエンジニアが作った、正真正銘で自転車用にテクノロジーを落とし込んだサスペンション。

サスペンションの動きの良さと、シビアな場面で問われる減衰の立ち上がりの自然さ。

本当に1mm未満の単位で体感できる減衰です。

次回は「ÖHLINS が良いと感じる根幹② 3チャンバーエアカートリッジ」に続きます。→ https://www.cog.inc/archives/37587

3チャンバーエアカートリッジ & TTX18ダンパー採用モデルがこちら

ÖHLINSについて

OHLINSの歴史は、まさにレーシングとともに育ってきた。

その名はケンス・オーリン

スウェーデンジュニアチャンピオンなどの実績を持ち、乗り手としても優れた才能を持っていたケンス。

1970年代初頭からモトクロスバイクは2ストローク単気筒エンジンの進化で馬力が飛躍的に向上。エンジンが強力すぎて、サスペンションが伴っていないことに問題があると考えました。

彼は、親父の作業場で旋盤を回し、ストックでは満足できないショックをチューニングすることを楽しみ、レースに挑んでいました。

他のライバルがケンスのショックに興味を抱き始め、ついに1976年「オーリンズレーシング AB」創業。

そこからわずか2年、1978年世界モトクロスGPでG.モイセーエフがワールドチャンピオンを獲得するという偉業を達成!

今までOhlinsは数々の勝利に導き、そしてマウンテンバイクにおいても2013年に参入、数々の輝かしい成績を残しています。

F1・MotoGP・NasCarなど究極のレースで勝つために生まれた構造、セッティング、技術力は、完全にアフターマケットに落とし込まれています。

(実はそれらの輝かしい実績を支えてきたエンジニア達が極度のMTB大好きな人達で、そのテクノロジーを惜しみなく注ぎ込んで、MTBのプロダクトを立ち上げたのです。)

マウンテンバイク用サスペンションにも当然その技術が盛り込まれており

その最たるシステムが “TTX(Twin Tubeテクノロジー)”

元々、300km/hを越えるF1の技術から生まれたテクノロジーは、極限状態で理想的な減衰力が得られ、路面の情報を超正確にキャッチし、乗り手が正確なコントロールをできるように生み出された技術。

まさに”究極”のものしか市場に出さない。

それが今も変わらないポリシーです。

F1用のサスペンションユニット(スクーデリア・フェラーリ)

MOTO GP用サスペンション&ステアリングダンパー

(確認できている限りでヤマハファクトリー・ドゥカティファクトリー・ホンダファクトリーがサスペンションを採用しています。)

CARRY CAGE

CARRY CAGE TWIST UNI BASE

TWIST UNI BASE THERMOBOOSTER FOIL

THERMOBOOSTER FOIL Maven Silver

Maven Silver

-1400x560.png)