「向かってくる自転車が眩しくて見えない」

「走行中、すれ違う際に嫌な顔をされた」

そんな経験はありませんか?

対向車に配慮してライトの角度を下げていても、実は意外と眩しいことも。

走っているライダー目線では、対向車が眩しく感じていることを気づくことはできません。

けれど、実は気づかないうちに対向車や歩行者に不快な思いをさせているかもしれません。

ライダーだけでなく、歩行者や対向車にも配慮されたStVZOライトを知っていますか?

StVZO(Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung)

シュトラーセンファケーアス・ツーラッスンクス・オールドゥヌンク

ドイツの「道路交通許可規則」の略称で、自転車や自動車などが公道を安全に走行するための装備要件を定めた技術基準です。自転車用ライトについても厳格な規定があり、照度、配光、取り付け方式、点灯機能などを満たす必要があります。適合した製品には「Kマーク」と呼ばれる型式番号が与えられ、「StVZO準拠品」として公道使用が認可されます。

StVZOとは、上方向の光をカットして歩行者や対向車の視界を確保したライト

ライダーの視界も確保しつつ、対向車にも優しいライトです。

ライダー目線だけでなく、対向車、歩行者目線でどのように見えるのか実際にチェックしました。

照射角の違い

実際に通常のライトとStVZOでどのような違いがあるかをテストしてみました。

地面に水平に取付けたとき

StVZOライトは歩行者の腰のあたりを照らしていますが、

通常ライトでは、歩行者の顔もしっかり照らしています。

少し配慮して下に向けても実際はそこまで変わらない。

対向車や歩行者に配慮をしてライトを少し斜めにしていたとしても、

実際はそこまで大差はありませんでした。

歩行者が苦痛に感じないところまで傾けると今度は前方を照らすことができません。

上方向をカットすることで、安心して前を照らせる

上方向の光をカットすることで、対向車や歩行者を気にせず安心して前を照らすことができます。

歩行者の見え方

通常ライトとStVZOライトを同じ位置(約10m)から歩行者目線で撮影。

通常ライトはこの位置からでもとても眩しいと感じます。

反対にStVZOライトはしっかりと地面を照らせていますが、

歩行者からは眩しいと感じません。(ライダーの存在はしっかり認識できる状態)

ライダーの見え方

今度はライダー目線で比較。

約10m地点

約10m付近では、どちらも歩行者の全身をぼんやりと照らしています。

決してどちらも見づらい訳ではなく、しっかりと歩行者を視認できています。

近距離(約5m)地点

この距離では通常ライトは歩行者よりも上の木まで明るく照らしています。

StVZOは反対に歩行者の肩あたりで光がカットされています。

距離が近くなればなるほど違いが大きくなる。

距離が遠ければライトの眩しさも耐えられますが、近づくにつれて眩しくなり、

目をしかめなければ前が見えない状態に。

特に通勤時間帯の市街地を通る際は、歩行者への配慮も重要になってきます。

歩行者の安全やトラブルを未然に防ぐためにも上方向の光をカットしたStVZOライトが重要です。

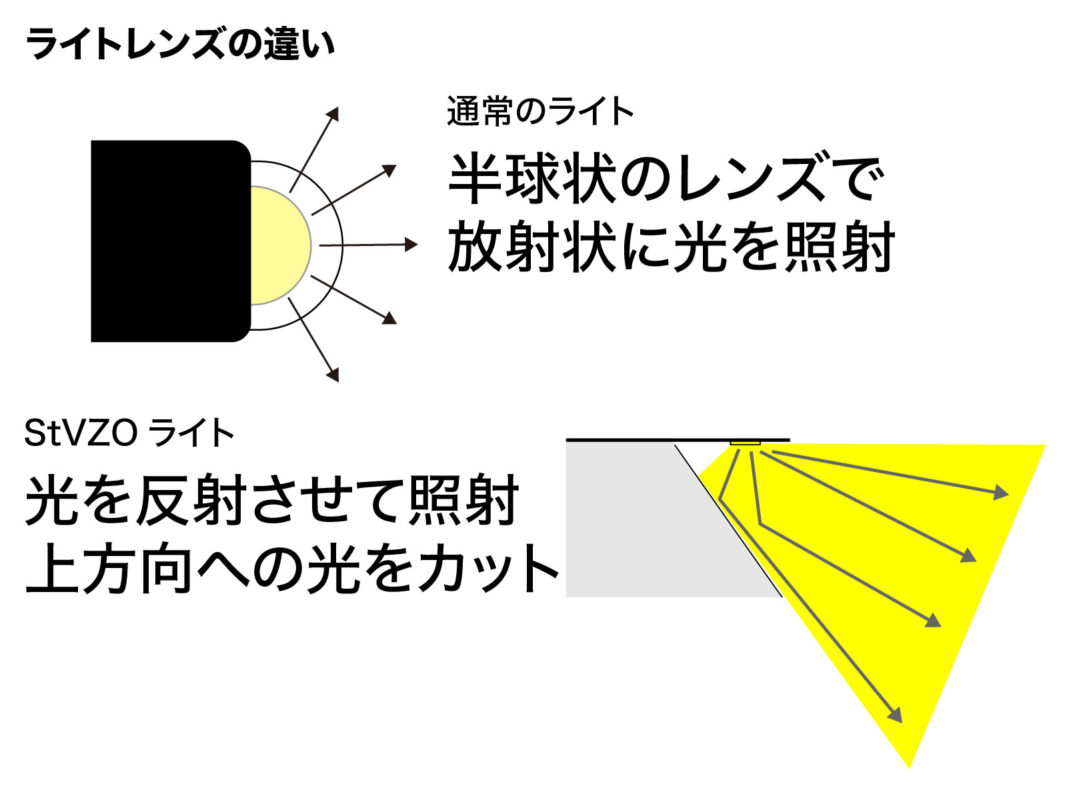

見え方の違いはレンズ構造の違いにある

自転車のライトなど、通常のライトは、LEDなどの光源と、その光を拡散させるためのレンズで構成されています。

一般的なライトの構造

写真のようにLEDチップの前に半球状のレンズが付いています。

光は直線に進むため、半球状のレンズで拡散させることで、より広範囲を明るく照らすことができます。(レンズの角度、LEDの数などで各社配光が異なります)

広範囲に放射状に広がり上方向にも光が照射されるため、街灯の無い場所では有効です。

StVZOライトの構造

StVZOのライトは、上方向に光が向かないように光源の位置、照射角を調整しています。

みてわかる通り、一般的なライトとは全く異なる光源の位置、レンズ構造をしています。

StVZOライトは、照らしたい方向に直接光源を配置するのではなく、

一度レンズに反射させてから光を飛ばしています。

そうする事で、上方向への光をカットしつつ、照射したい方向へ的確に照射することができます。

まとめ: 市街地通勤なら特にStVZOライトがおすすめ

対向車、歩行者とのすれ違いが多い場所(荒川、多摩川河川敷など)を走行する方

夜道も気にせず照らして走行したい方

走行中に「パッシングされた」「眩しがられた」経験がある方

こういった経験がある方には特におすすめ。

しっかり前方を照らしながら、歩行者や対向車の視界を妨げない次世代ライトです。

照射の違いだけでなく、バッテリー容量にも違いアリ

市街地走行など交通量が多い場所でおすすめなStVZOですが、

バッテリー容量でも違いがあります。

同じルーメン数のライトとランタイム(点灯時間)の比較をしたとき、

通常のライトよりも1.3〜2.8倍ランタイムが長いことがわかります。

一番明るいモードでも最低2時間30分は使用できるため、通勤通学でも安心して使えるライトです。

2026年1月再入荷!!

日が落ちるのがまだまだ早い今の時期だからこそ、早めのライト点灯。そして、歩行者対抗者に優しいライトを選びましょう!!

StVZO規格適合ライト

StVZO規格について詳しくはこちら

-1400x560.png)