オーリンズ サスペンションの『ワンランク上の接地感』を感じるための基本的なフロントフォークセッティング方法のご紹介です。

連続する岩、むき出しになった木の根っこ、起伏の激しい路面、荒れた路面のコーナーへのアプローチ、大きなジャンプの着地での姿勢の安定化、これらの状況で思い通りのライントレースを可能にし、ブレーキングでは、狙い通り、確実に減速することが出来るセッティングが必要になります。

※このセッティング方法のフォークは、DH38 m.1 AIR / RXF38 m.2 AIR / RXF 36 m.1&m.2&m.3 AIR / RXF DJ AIR となります。

エアを入れる前にエアを抜く。

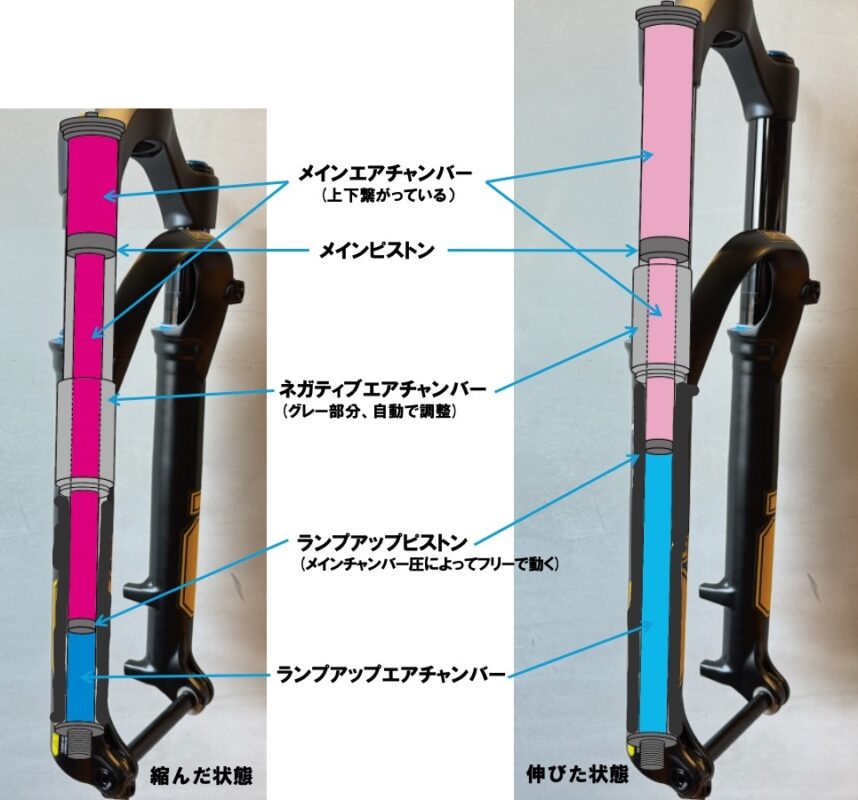

OHLINSのサスペンションは、3チャンバー(メイン・ランプアップ・ネガティブの3つ)を持つエアスプリングシステムのセッティングを行います。

まずメインエア(金色キャップ)を全て抜きます。

最初にメインエアを抜く理由は、ランプアップエアの方がメインエアに比べ高圧になるため。

ランプアップエアを先に入れることによって、フリーで動くランプアップピストンを押し上げ、ランプアップエアチャンバーを正しい圧まで入れて、容量を確保するためとなります。

(最初にやっておけば、あとは大きくセッティングを変更する時以外は、エア継ぎ足しでOK)

メインエアを抜いたあと、ランプアップチャンバーにエアを入れます。

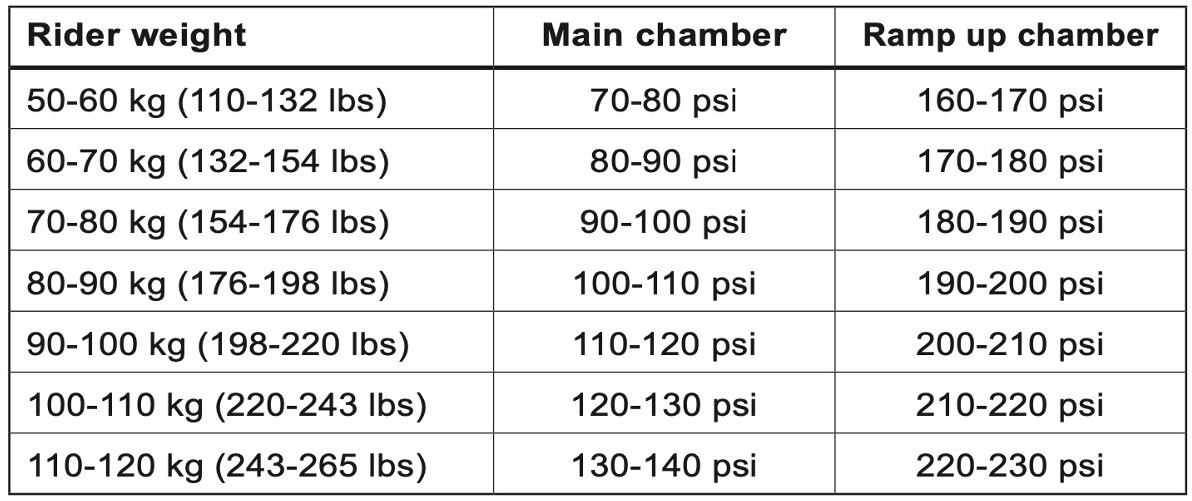

フォーク下部、または取扱説明書に体重毎の指定エア圧が載っています。

(こちらの表はRXF36 m.3)

サスペンション専用ポンプでエアを入れていきます。

そしてメインチャンバーにエアを入れます。

まず最初は規定の圧を入れてみます。

ここまで入れたらフォークを数回ストロークさせます。

メインエアチャンバーに充填されたエア圧が、シリンダ側壁に設けられたバイパスエア通路を経て、ネガティブエアチャンバーへ自動的に充填されます。(ネガティブに充填と同時に少し全長が短くなる)

サグ値を確認

サグとは?→平地でバイクにまたがり、サスペンションが自分の体重で沈み込む量。になります。

この際フル装備(ヘルメットやバックパックなども含む)で、実際のライディングポジションを取ります。

青いバンドがついていますので、乗った時にギリギリまで下げて、そろーっとバイクを降ります。これでサグ値を測ることができます。

サスペンションセッティングにおいて、ハンドル位置などのポジションにも影響を与える重要な行程となります。

推奨のサグ値は、トラベル量の15~25%

160mmトラベルだと24mm~40mmです。

• サグが少なすぎる場合→メインエアチャンバーから空気を抜いてください。

• サグが多すぎる場合→メインエアチャンバーに空気を追加してください。

ダンパーセッティングは?

OHLINS自慢のTTX18ダンパーですが、ここでは基本のセッティングだけにとどめておきます。

コンプレッション→Hi/Low共に最初は全て解放(緩める)

リバウンド→全て解放から2-4クリック締める

最初の基本となるのはこのセッティングにして、まずこれで乗っていきましょう。

セッティングについては、一概にコレというのはありませんが、奥が深いので他のOHLINSライダーのセッティングも踏まえ後日詳しくご紹介いたします。

※このセッティング方法のフォークは、DH38 m.1 / RXF38 m.2 / RXF 36 m.2 / RXF 36 m.3 / RXF DJ となります。

3チャンバーエアカートリッジ & TTX18ダンパー採用モデルがこちら

OHLINSの2つのメインシステムについての記事です。

是非ご確認ください。

ÖHLINSについて

OHLINSの歴史は、まさにレーシングとともに育ってきた。

その名はケンス・オーリン

スウェーデンジュニアチャンピオンなどの実績を持ち、乗り手としても優れた才能を持っていたケンス。

1970年代初頭からモトクロスバイクは2ストローク単気筒エンジンの進化で馬力が飛躍的に向上。エンジンが強力すぎて、サスペンションが伴っていないことに問題があると考えました。

彼は、親父の作業場で旋盤を回し、ストックでは満足できないショックをチューニングすることを楽しみ、レースに挑んでいました。

他のライバルがケンスのショックに興味を抱き始め、ついに1976年「オーリンズレーシング AB」創業。

そこからわずか2年、1978年世界モトクロスGPでG.モイセーエフがワールドチャンピオンを獲得するという偉業を達成!

今までOhlinsは数々の勝利に導き、そしてマウンテンバイクにおいても2013年に参入、数々の輝かしい成績を残しています。

F1・MotoGP・NasCarなど究極のレースで勝つために生まれた構造、セッティング、技術力は、完全にアフターマケットに落とし込まれています。

(実はそれらの輝かしい実績を支えてきたエンジニア達が極度のMTB大好きな人達で、そのテクノロジーを惜しみなく注ぎ込んで、MTBのプロダクトを立ち上げたのです。)

マウンテンバイク用サスペンションにも当然その技術が盛り込まれており

その最たるシステムが “TTX(Twin Tubeテクノロジー)”

元々、300km/hを越えるF1の技術から生まれたテクノロジーは、極限状態で理想的な減衰力が得られ、路面の情報を超正確にキャッチし、乗り手が正確なコントロールをできるように生み出された技術。

まさに”究極”のものしか市場に出さない。

それが今も変わらないポリシーです。

F1用のサスペンションユニット(スクーデリア・フェラーリ)

MOTO GP用サスペンション&ステアリングダンパー

(確認できている限りでヤマハファクトリー・ドゥカティファクトリー・ホンダファクトリーがサスペンションを採用しています。)

-1400x560.png)